非遗一页一新,展演一年一程。

非物质文化遗产,贯穿抵御时间的消逝、维护民族文化的血脉。生动活跃的非遗,经过了岁月的洗礼与时代的进步,成为了一根超越社会变迁、维系情感交融的特殊纽带。

我校于2013年4月成为国家级非物质文化遗产代表性项目“江南丝竹”的保护单位,“江南丝竹”以低调内敛的历史底蕴,日益焕发的时代风华,值得被一代又一代人传承、爱护、记住。江南丝竹,以强大的生命力和继往开来的创造力,一次次为我们带来精彩。

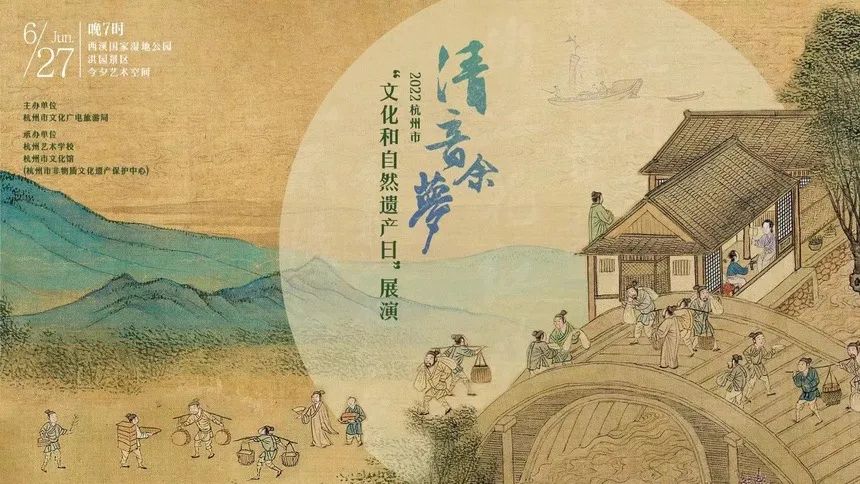

6月27日,在第六个“文化和自然遗产日”系列活动期间,由杭州市文化广电旅游局主办,我校和杭州市文化馆(杭州市非物质文化遗产保护中心)共同承办的《清音余梦》——2022杭州市“文化和自然遗产日”展演活动在西溪国家湿地公园洪园景区正式举行。非遗之夜,国风演绎经典

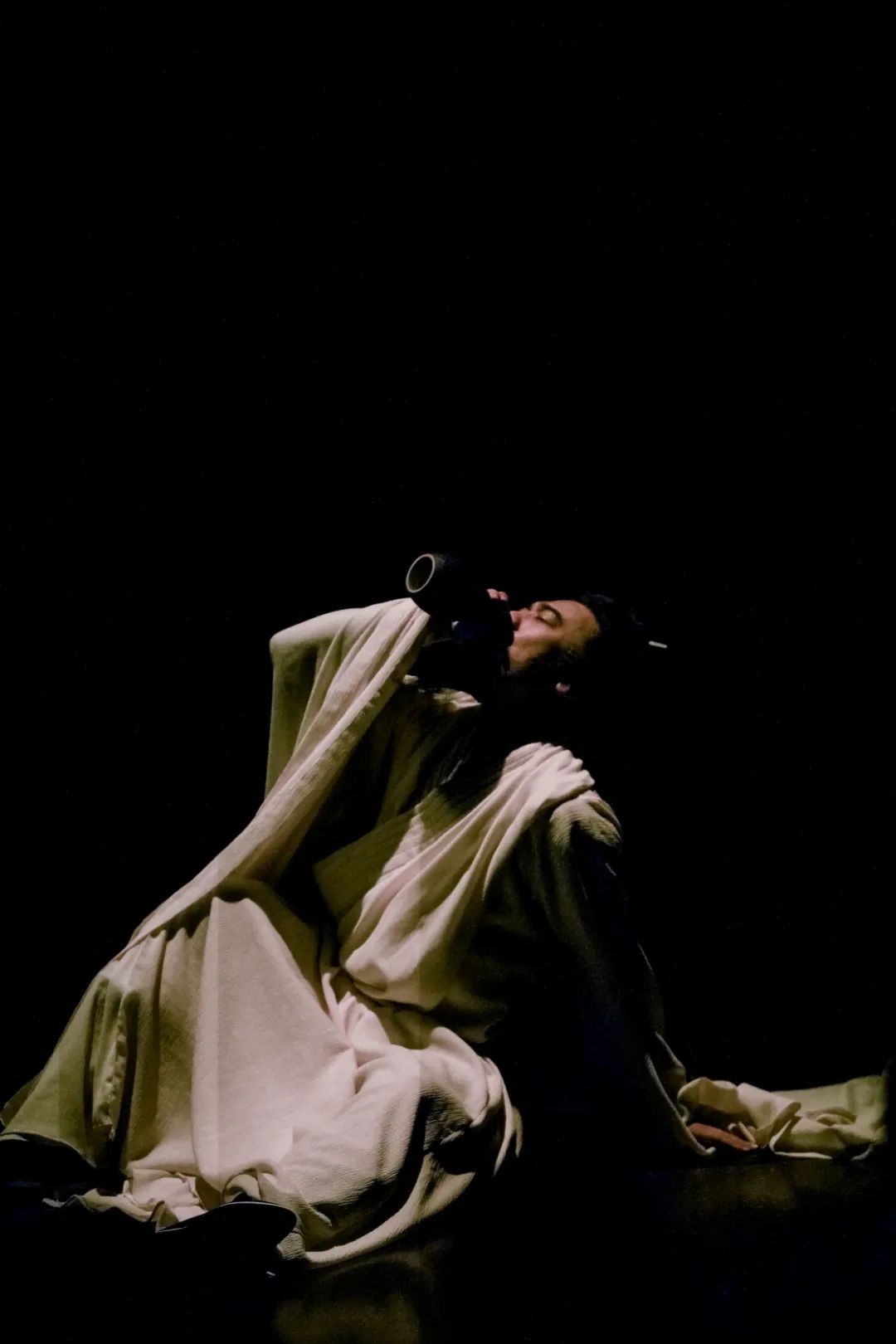

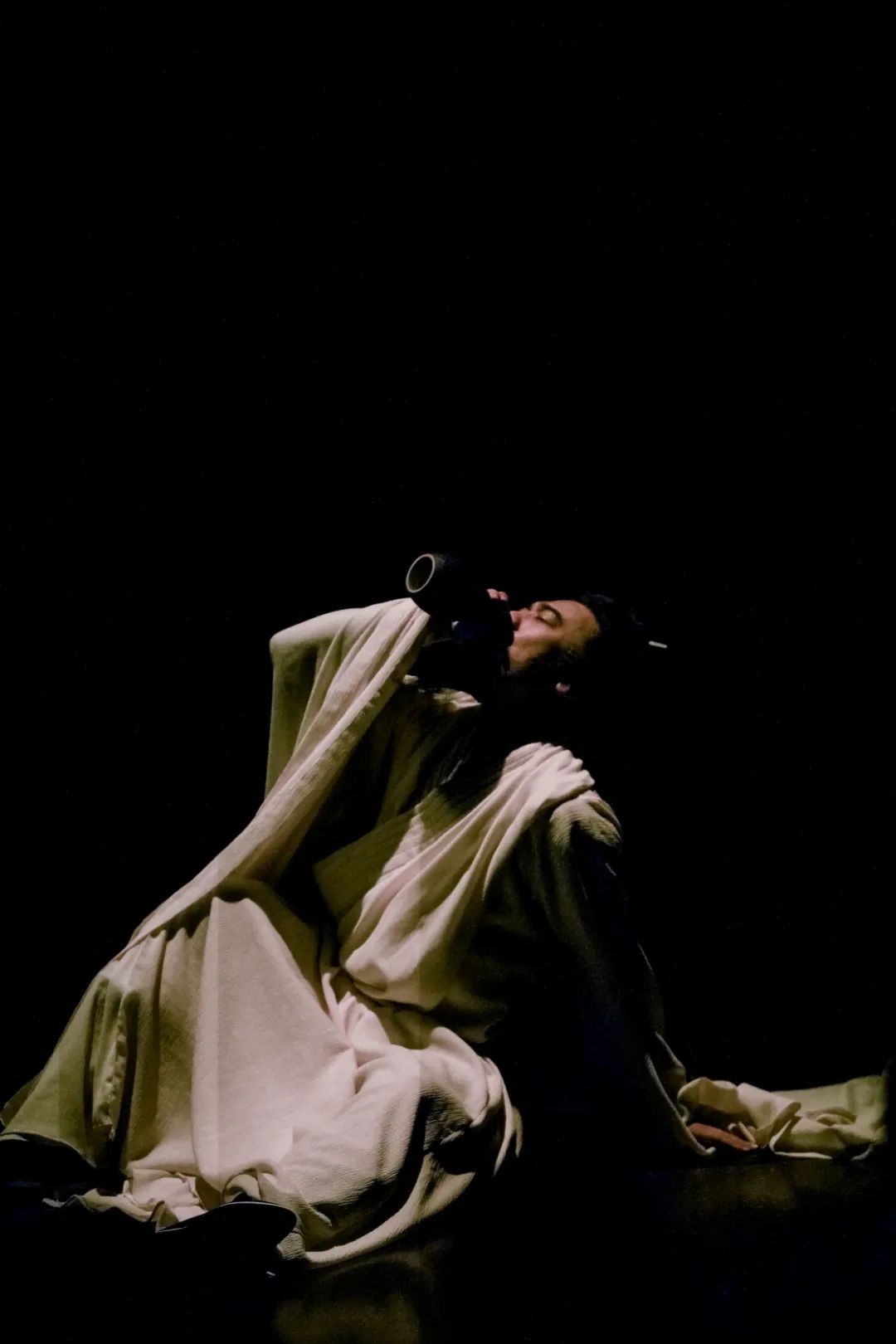

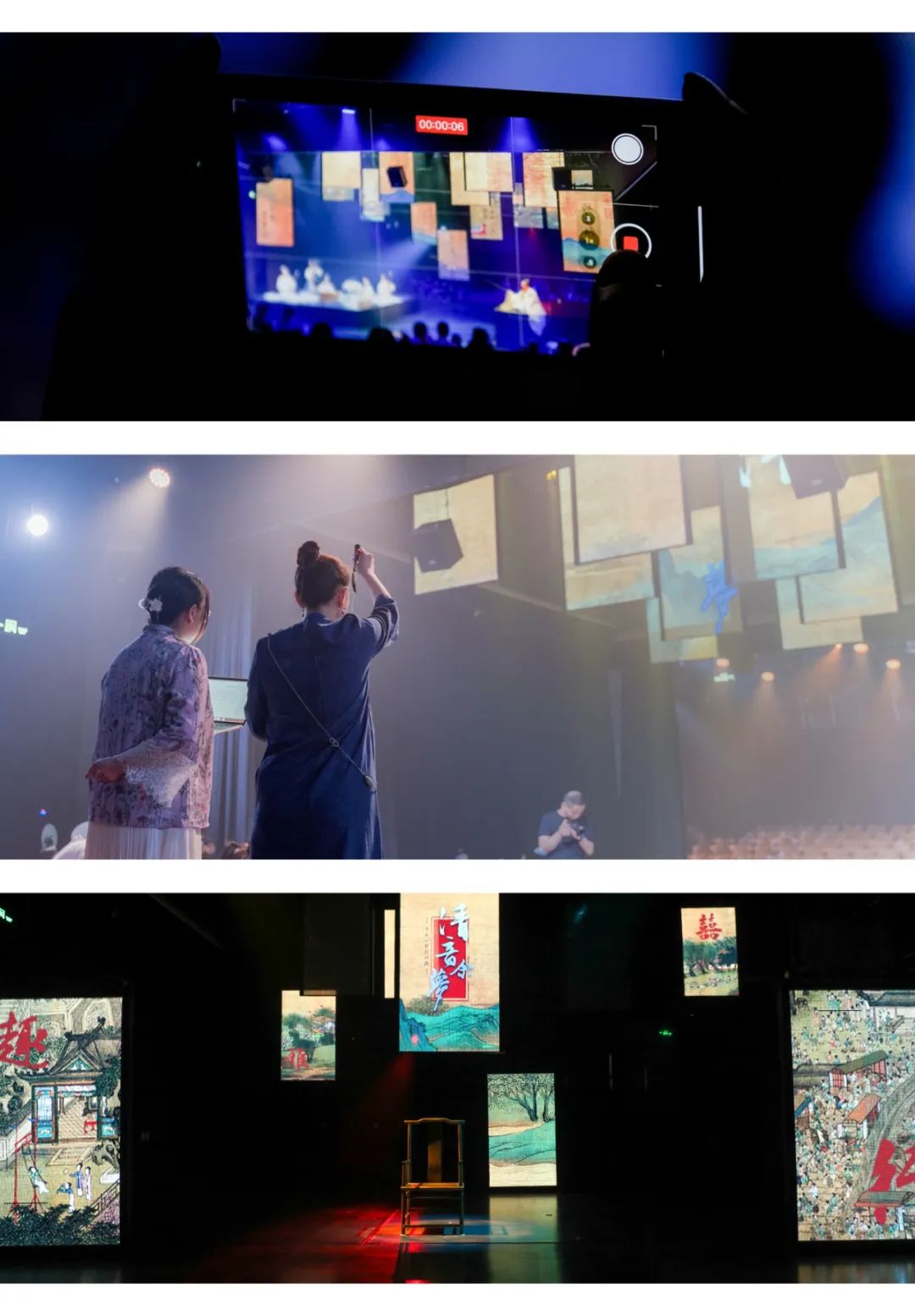

《清音余梦》的演出阵容近50人,均来自我校,通过舞台场景再现,生动演绎了8首江南丝竹传统曲目,全剧分为《趣》、《行》、《雅》、《囍》四幕,通过丝竹、歌舞、表演等艺术表现手法,展现明代江南一带的乡韵乡情、人文风尚。

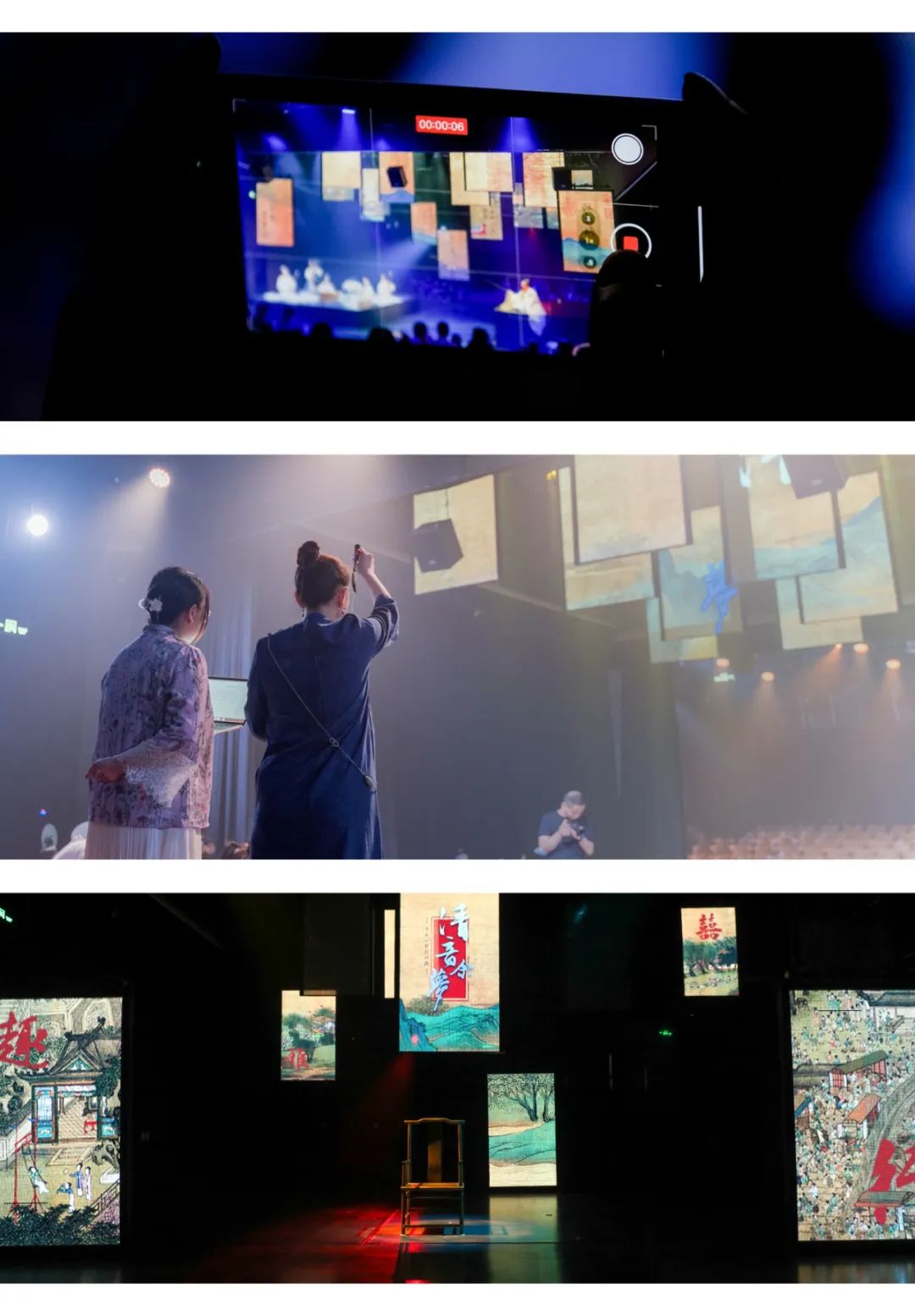

本次演出以国家级非物质文化遗产传统音乐类项目——江南丝竹为载体,选取明代仇英版《清明上河图》中局部场景进行还原重现,以江南丝竹百年传承复原古画,用现代化表演形式表达了古画中场景,进行了非遗传承的创新实践。沉浸式体验,联动演绎经典

此次江南丝竹“清音余梦”专场演出的圆满成功,正是我校历年来精心教学策划与师生们共同努力的成果。与热爱非遗的朋友零距离、沉浸式体验非遗。

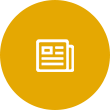

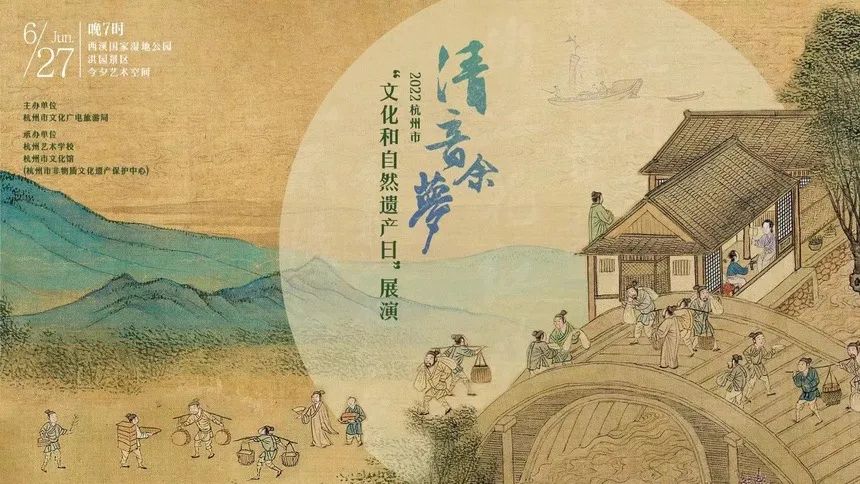

舞台上方悬挂着的16幅垂幕随着音乐、场景的变化,构筑了一幅丰盈而生动的古风画卷。演员通过与观众互动,将丝竹的雅、表演的美、科技的炫完美融合,呈现一部集沉浸式体验与新锐科技交互的江南美学大戏。

江湖山海,全角度精益求精

我校始终致力于“江南丝竹”活态传承,力求推动教学文脉传承,加强江南丝竹音乐理论研究,深入推动传统文化项目的整理研究和保护传承。深刻认识保护好、传承好、利用好江南丝竹这一非物质文化遗产的重要性。历年来组织过多场大型汇报演出,以各项音乐、舞蹈类汇演为载体,进行多次对外演出,为学生搭建平台,提供实践锻炼舞台,用以培养更多优秀人才。此次专场活动,我校自去年起统筹策划,开始曲目排演、挑选,力求精排细扣,臻于至善。“相和”江南丝竹乐队以双梯队形式,定期训练传统曲目与新江南丝竹曲目,做到兼收并蓄,力求化境。

浸润人心,传承文化自信

当大家观非遗盛宴,品非遗滋味,沉浸式体验非遗的时候,参演《清音余梦》的杭艺学子,非遗成为了他们的日常,再次活化于时代的今天。

作为杭艺的一名初一学生,这次演出受益匪浅。准备期间,大家每天都窝在琴房里练习,不断磨合、不断细练。老师们的辛勤付出对我们也有极大的鼓励和帮助。本次音乐会带给了我们更多的展示机会,让我们攻破了专业问题,拥有了许多前所未有的突破。

经过这次难得的非遗文化展演《清音余梦》,我深刻得体会到了江南美学的如梦如画,不断地重复交织变幻,入画入梦入江南,江南丝竹的传承不仅是水乡文化的代表,也是江南丝竹传统文化的精神传承,传统文化也迎来了新的机遇,能够参与此次展演活动我感到非常荣幸,同时也希望传承之路越走越好。经过一个多月的排练、走台再到演出,最终呈现出了一个“非遗国风”的舞台。这次演出对我们来说是一个很大的挑战,也是一个很好的锻炼机会,能够从舞台上获得经验和进步,也希望通过这次机会让“江南丝竹”这一项非遗项目能够继续的传承和发扬下去,能让更多人看到民乐、了解民乐、喜爱民乐。老师们对“江南丝竹”的韵味把控的非常到位,为更好的传承独特韵味,非常有耐心的手把手亲自教学,平时排练也常常调整学生的状态,教导我们在舞台上应该如何演奏和如何呈现更好的舞台效果。我们平常排练的曲目有非常多传统曲目,也有创新的曲目,题材非常丰富,对我们传承文化也是非常有利的。

“江南丝竹”记录着杭州这座城市的深厚历史,链接着城市日新月异的未来。热情洋溢的音乐show,让音乐之火照亮非遗之美,聆听杭州艺术学校的厚重而又年轻的声音,见证杭州的灯火璀璨与人间烟火,共同留住非遗记忆。